文章綱要

在德國,太陽能是自1990年代開始帶領國家邁向能源轉型的先驅;在美國,它是大型電網及家庭自主發電的象徵;在日本,太陽能在2000年代蓬勃發展,與建築及自然和諧共存;在許多國家,發展太陽能,是提升能源自主,為國家注入永續動力的重要措施。

在台灣,太陽能同樣為我們點亮未來。然而,這些正面、積極的價值,卻時常被『太陽能板有毒』的傳聞所掩蓋。當國際社會持續前進,我們需要以開放的心態與科學的視角,重新認識這項重要的綠色科技。

太陽能板是什麼做的?

我們常見的太陽能板是矽晶類太陽能光電板,其實主要是由「矽」做的。矽是地球上很常見的天然物質,就像沙子、玻璃一樣。

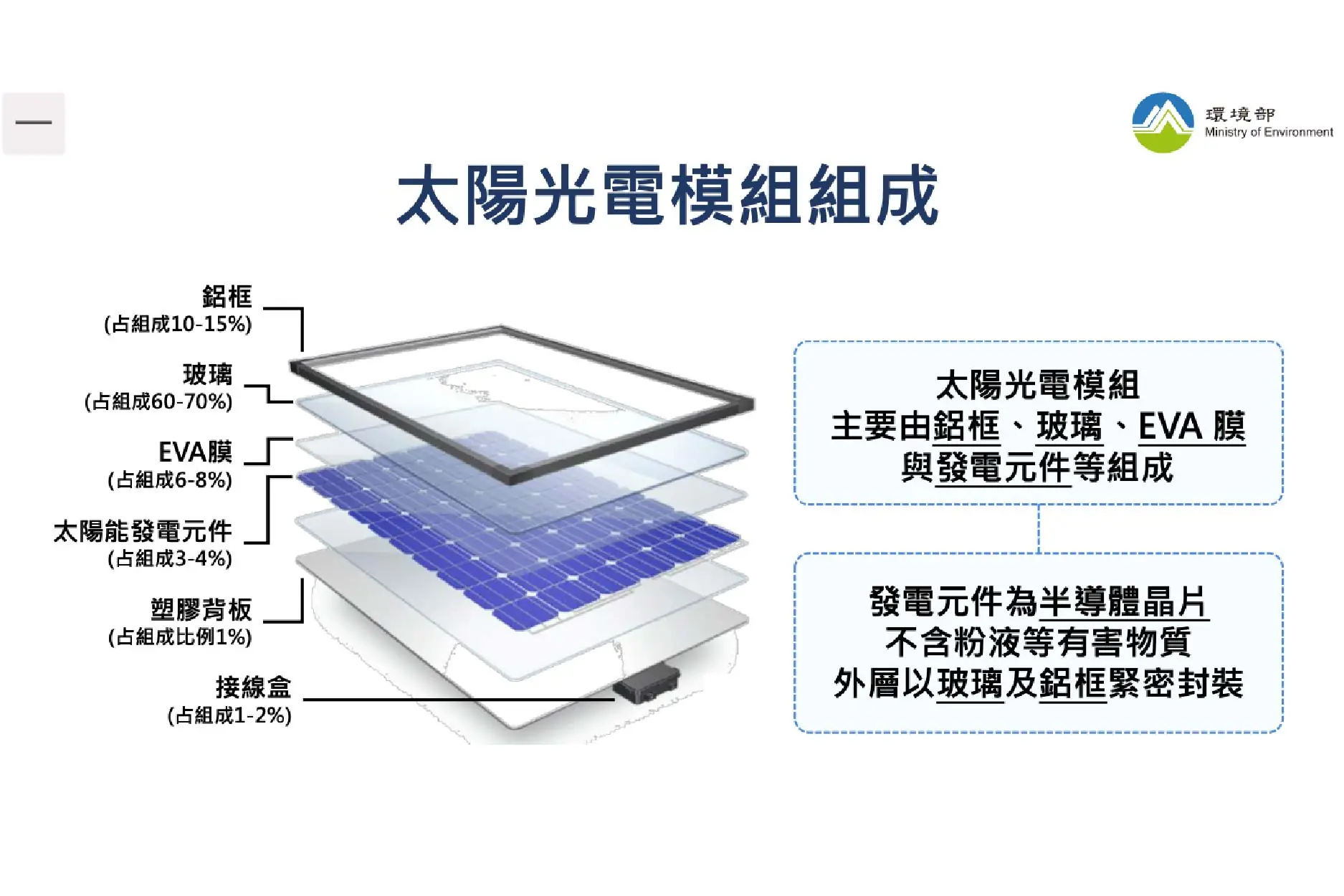

一塊太陽能板的結構包括:

- 玻璃蓋板:就像窗戶的玻璃,用來保護內部。

- 太陽能電池(Solar cell):用來發電的核心,主要原料是天然的「矽」,由矽晶圓切割而成。

- 鋁框:用來支撐結構,是常見的材料。

- 背板:塑膠,近年來減少塑膠的使用並提高轉換效能,逐漸進版為雙面玻璃的太陽能板。

- EVA膠層:常見的塑膠封裝材料,黏著用。

太陽能板的製程,可以用「熱壓三明治」來形容:最上層是玻璃,再來會有兩層封裝材料,夾著最核心的發電元件矽晶片電池串列,避免受潮,最下層則是背板。矽晶片電池串列就如同三明治的内餡及起司片在高溫下被用玻璃及背板的土司包裹好,進行封裝,最後再將鋁框塗上矽膠後進行裝框。

太陽能板的原料組成[/caption]

太陽能板的原料組成[/caption]

太陽能板內均為固體材料,沒有液體,這些材料即使碰到水、風吹雨打,並不會溶解或如一般家用小電器(如遙控器、時鐘、玩具)常用的鹼性電池有滲出液體的情況,造成環境污染。

科學實驗怎麼說?

德國TÜV萊因實驗室曾做過太陽能板「泡水測試」,把太陽能板泡在模擬雨水中幾週,測試是否會釋出有害重金屬。結果:符合標準,甚至比飲用水標準還低。

太陽光電產業協會表示,台灣絕大部分是使用矽晶太陽能板,不論使用或者廢棄都無毒性。此外,太陽能光電板須經過極端耐候測試,並經過國際電工委員會 IEC 61215 及 IEC 61730 規範標準。做法是將光電板放在85%高濕度、零下10度到85度極端溫度的環境模擬,展開三千小時的熱脹冷縮循環,模擬在大自然環境中的加速老化,再把它擊破投入水中,模仿外力的破壞。七天後進行檢測,發現水質依然符合飲用水標準。

此外針對水面型太陽能案場,中山大學海洋生物暨資源學系副教授、國立海洋生物博物館副研究員唐川禾表示,就算使太陽能板受損,短期內不至於對水中生物造成危害。但因海水與淡水的成分不同,若真有太陽能板受損掉進海中,應該儘速處理,避免長期浸泡。

在台灣,經濟部能源署與環境部也都明確說明:「太陽能板屬於非有害事業廢棄物,即使破損也不會產生劇毒物質」。台南大學綠色能源科技學系教授傅耀賢也說明:「太陽能板可以耐受日曬、風吹雨打至少20年,代表這些材料的等級是很高的,應該被回收再利用」。

太陽能板有損壞怎麼辦?交給專業就對了!

若有風災或其他外力造成太陽能板損壞,請通知專業的光電業者進行檢修與後續置換作業。而退役的太陽能板,台灣政府早就建立完整的「回收制度」,不用擔心被亂丟或污染環境。

環境部長彭啓明表示,太陽能板結構中沒有液體或是粉塵,除役後的太陽能板歸屬一般事業廢棄物。太陽能板的回收再利用率可達92%~99.3%以上,經濟部環保署也早已制定廢棄後貯存、清除、回收的標準作業流程與法規。目前國內已有多家專門處理機構,回收太陽能板處理量可達到每月4,400噸。

多一點科學,多一分了解

太陽能板是世界各國都在用的潔淨能源技術,台灣要走向「淨零碳排」,減少對燃煤和石油的依賴,天然且已廣泛被運用的太陽能源,是台灣能源轉型的重要解方。

如果你對再生能源有興趣,或對於太陽能設置與回收有任何疑問,歡迎聯繫茂鴻電力。我們用科學與專業為你解答每一個擔憂,陪你一起走向永續的未來。

Reference: